تحوّل نابع من المجتمع أم تمثيل باسمه؟

قراءة نقدية في كتاب جيروم دريفون وباتريك هيني عن وصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة

حركةٌ عُرِفت يوماً بالجهاد باتت اليوم تتحدّث بلغة الدولة، لكن هل تغيّرت حقاً؟ في قراءة نقدية لكتاب «تحوّلت بفعل الناس» يفكّك الدكتور ساشا روبرت-كاراكاس مزاعم «الاعتدال» التي تستند إلى وصولٍ مميّز تمتع به مؤلِّفا الكتاب إلى نخب هيئة تحرير الشام.

قبل سقوط نظام الأسد بوقت طويل، استأثرت التحوّلات التي شهدها الشمال الغربي السوري الخاضع لسيطرة الإسلاميين باهتمام متواصل من الباحثين والصحافيين ودوائر صنع القرار. فقد بدا هذا الحيّز، المعزول نسبياً عن سائر الجغرافيا السورية، مختبراً مبكراً لأنماط حكم ما بعد الثورة، ولا سيّما في ظل هيمنة فاعل ذي خلفية جهادية مثل هيئة تحرير الشام. غير أنّ الأثر الدومينو المفاجئ للهجوم الذي أطاح بالنظام خلال أحد عشر يوماً فقط، وأفضى إلى انتقال حركةٍ ارتبط اسمها طويلاً بتنظيم القاعدة إلى مفاصل السلطة المركزية في دمشق، قد حوّل هذا الاهتمام التراكمي إلى سيل من المنشورات التي تسابق أصحابها للقول: «لقد قلنا ذلك مسبقاً!».

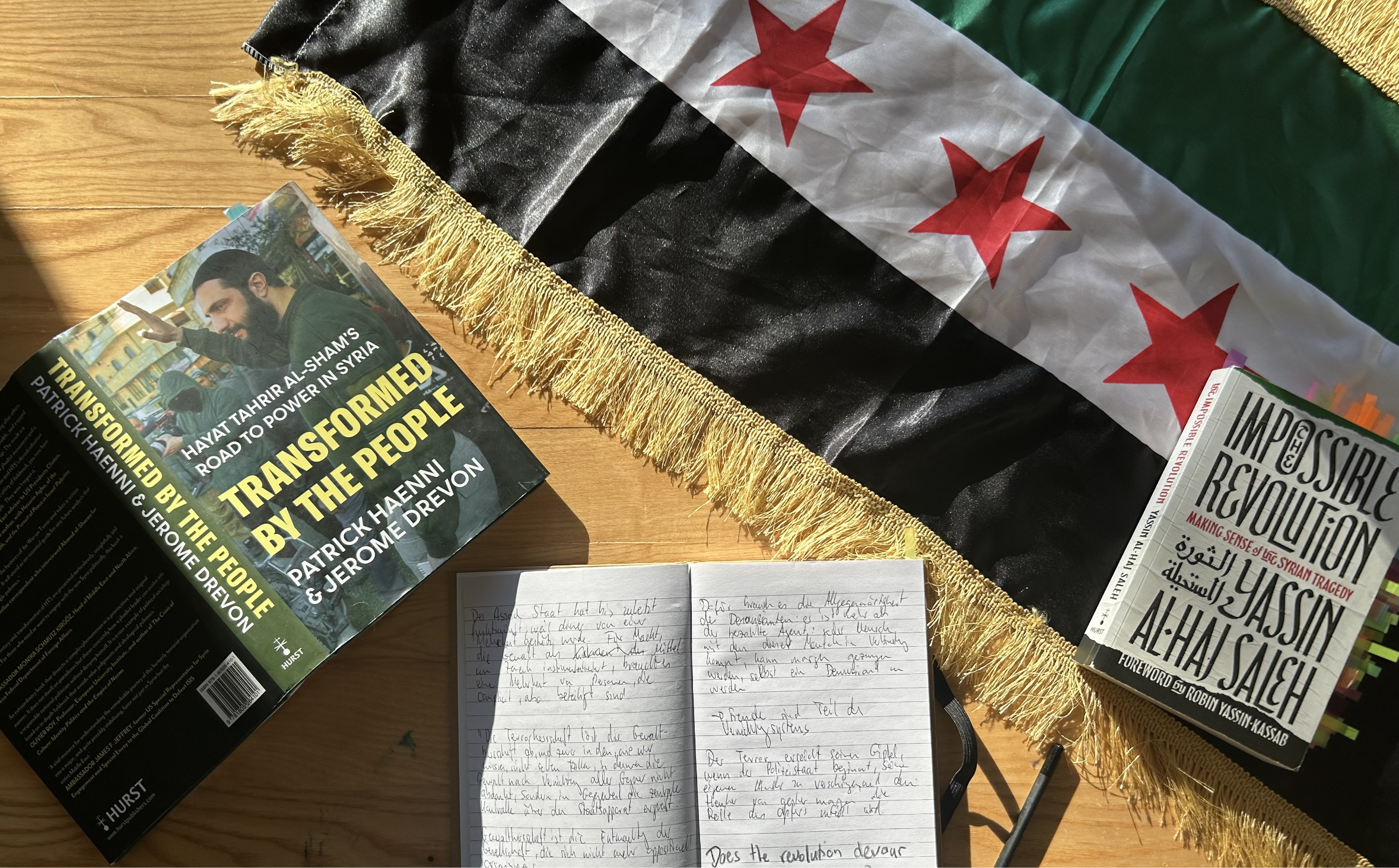

في هذا السياق، جاءت «الطلقة الافتتاحية» في هذا الأدب في صيف 2024، بقلم الباحثين جيروم دريفون وباتريك هيني. ففي كتابهما ذي العنوان الاستفزازي Transformed by the People: Hayat Tahrir Al-Sham's Road to Power in Syria أو «تحوّلت بفعل الناس: طريق هيئة تحرير الشام إلى السلطة في سوريا»، يطرح الباحثان أطروحة «ثورة صامتة» في المعقل الإسلامي في شمال غربي سوريا، ويريان أنّها دفعت هيئة تحرير الشام إلى التحوّل من جماعة مسلّحة سلفية جهادية إلى فاعل سياسي أكثر تعقيداً وقدرة على التكيّف. ووفقاً لقراءتهما، لم تنتصر الهيئة على المجتمع، بل خرجت من رحمه؛ إذ وجدت نفسها منخرطة في مسار من «الاعتدال» فرضته عليها «الأغلبية الصامتة» في إدلب.

في هذا التصوير، يُعاد تخيّل ما كان يوماً جهازاً قسرياً سلفياً جهادياً بوصفه بنية حكم «متمركزة» على نحو لافت، اضطُرّت إلى مواءمة نفسها مع توقّعات الحياة اليومية المحافظة، وإيقاعاتها، وأعرافها الضمنية. ويعرض المؤلّفان ما يسمّيانه «انتقام المجتمع» بوصفه المحرّك الأساسي لعملية نزع التطرّف، لا باعتباره ثمرة مراجعات فقهية أو لاهوتية عميقة، بل نتيجة ضغط اجتماعي يومي مارسته شوارع إدلب وأسواقها ومساجدها. ووفق هذه القراءة، جرى استدراج هيئة تحرير الشام إلى مسار من «إعادة التمحور المحلّي» عبر الإدماج التدريجي للأعراف السنية التقليدية، وتبنّي سرديات الثورة، وتهميش المتشدّدين غير القادرين على التكيّف.

ولتأكيد طبيعة هذا التحوّل، يستحضر دريفون وهيني تشبيهاً تاريخياً بالغ الدلالة: مرحلة «ترميدور» في الثورة الفرنسية. فكما حدث آنذاك، يقولان، اصطدم الحماس الثوري بوقائع السياسة، واضطر إلى مواجهة حدود طموحاته التحويلية. وبدلاً من أن يكون المجتمع موضوعاً لإعادة هندسة راديكالية، برز بوصفه الفاعل الحقيقي. وفي هذه السردية، تعلّمت النخبة القيادية في هيئة تحرير الشام إعادة توجيه بوصلتها نحو «الأغلبية الصامتة» بما أتاح تحييد الأقلية الجهادية الصاخبة؛ وهو تكيّف وفّر للحركة قدراً من الاستقرار ومهّد لها الطريق إلى السلطة.

الوصول بوصفه قيداً تحليلياً

ترتكز القاعدة التجريبية للكتاب أساساً على مقابلات مع أعضاء من الدائرة الضيقة لقيادة هيئة تحرير الشام، أي مع فاعلين لديهم مصلحة مباشرة في صياغة سردية «التحوّل» والدفاع عنها. ولم يأتِ هذا الوصول نتيجة عملٍ ميداني مستقل، بل جرى عبر منحٍ صريح من قيادة الهيئة نفسها. وفي ظل هذه البنية غير المتكافئة للوصول، تحتفظ الحركة بسيطرة بنيوية على ما يمكن رؤيته وقوله وسماعه. ورغم إقرار المؤلّفين بالتحيّز الناجم عن ذلك، فإنّهما يقلّلان من شأن أثره الفعلي؛ إذ إنّ الحركات السلطوية تصوغ صورتها الخارجية تحديداً عبر القنوات التي تتحكّم بها.

وعلى الرغم من إشارة المؤلّفين إلى مقابلات إضافية مع ناشطين وفاعلين في المجتمع المدني في إدلب، فإنّهما يستبعدان إلى حدّ كبير أصوات المعارضة في المنفى، بحجّة أنّ منظورها لا يحمل سوى «قيمة تحليلية محدودة». ويؤدّي هذا الخيار إلى تضخيم منهجي للسرديات الداخلية، مقابل التقليل من شأن القيود القاسية التي تواجه الأصوات النقدية داخل سوريا. والمفارقة أنّ الفاعلين الأكثر قدرة على الحديث بصراحة عن القمع والعنف والممارسات السلطوية، بحكم تمتّعهم بقدر من الأمان خارج البلاد، جرى تهميشهم تحديداً.

وهذه الثغرة، كما يعترف المؤلّفان، مقصودة. إذ تُعامَل «الجوانب الأكثر قتامة» في تجربة الحركة، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والترهيب المؤسّسي والعنف المنهجي، بوصفها مسائل هامشية قد «تصرف الانتباه» عن مسار التطوّر السياسي– الديني الذي يسعى الكتاب إلى إبرازِه. غير أنّ أي سردية عن «تحوّل» تتجاهل منظومة الإكراه التي تقوم عليها السلطة، لا بد أن تنزلق إلى اختلال تحليلي بنيوي.

عبادة الشخص بختمٍ علمي؟

ليست هذه الظاهرة جديدة في حقل الدراسات السورية. ففي عام 2005 نشر الباحث الأمريكي ديفيد ليش كتابه The New Lion of Damascus «الأسد الجديد في دمشق»، وهو عمل بُنيَ على وصول مميّز إلى دوائر الحكم، بما فيها مقابلات مطولة مع بشار الأسد وكبار مسؤوليه، وانتهى في مواضع عديدة إلى صورة أقرب إلى دعاية رسمية مغلّفة بشرعية أكاديمية. في المقابل، قدّم باحثون كتبوا من موقع مستقل، مثل البريطاني آلان جورج في كتابه Syria: Neither Bread nor Freedom «سوريا: لا خبز ولا حرية»، قراءات مغايرة، ودفعوا ثمنها بمنعهم من دخول البلاد.

في هذا السياق، يمكن النظر إلى الكتاب بوصفه النظير المقابل لأدبيات الوصول المميّز، ولكن من الجهة الأخرى من المتراس. فالكتاب غنيّ بالملاحظات الميدانية، ويقدّم وصفاً دقيقاً لتجذّر هيئة تحرير الشام في بيئتها المحلية، غير أنّ مفهوم «التحوّل» الذي يعتمده يبقى إشكالياً. فبدلاً من الانطلاق من سؤال بحثي محدّد حول طبيعة التغيّر وحدوده السياسية، ينزلق التحليل في مواضع كثيرة إلى الوصف، مدفوعاً بطموح ثانٍ غير معلن: نزع «الشيطنة» عن الجماعة المحيطة بأحمد الشرع.

ويتجلّى هذا الخلل بوضوح في المقاربة الشخصية للشرع نفسه؛ إذ يُقدَّم بوصفه قائداً توفيقياً ليّن الطبع، دُفع إلى خيارات صعبة بفعل الضغوط، لا بوصفه مهندس نظام سلطوي جديد. وتستند هذه الصورة إلى روايات من دائرته المقرّبة أو إلى مصادر مجهولة الهوية، من دون مساءلة منهجية كافية. وهكذا تُشخْصَن السلطة، فيما يُهمَل تحليلها بوصفها بنيةً ومؤسسات.

اعتدال مُصنَّع وإعادة تشكيل المجتمع

يبقى تحليل ما يسمّيه المؤلّفان «جانب الطلب المجتمعي» ملتبساً إلى حدّ كبير . إذ يُفترض وجود «أغلبية صامتة» فرضت مسار الاعتدال، من دون مساءلة جدّية لكيفية تشكّل هذه الأغلبية أو الشروط التي أُنتِجت ضمنها. فالهيئة، كما سلفها جبهة النصرة، انخرطتا بفاعلية في إعادة هندسة المجال الاجتماعي عبر الإقصاء والترهيب. وعليه، فإنّ ما يبدو قبولاً مجتمعياً، في حالات كثيرة ليس سوى نتاج إعادة تشكيل سلطوي مسبق، أُتيح في إطاره لِطَيفٍ محافظ أرثوذكسي أن يهمين، بينما هُمِّشت البيئات التقدمية والنسوية والديمقراطية.

وتُظهر حوادث مثل اغتيال رائد فارس، الذي يَرِد في الكتاب عرضاً، مثالاً كاشفاً لحدود الانفتاح المزعوم. فمن امتثل جرى استيعابه، ومن صاغ أفقاً سياسياً بديلاً جرى إسكاتُه. وأي تحليل يتجاهل هذا التشكيل السلطوي المسبق، لا بدّ أن يضخّم من فاعلية «السكان» بوصفهم فاعلاً مستقلّاً، ويقلّل، في المقابل، من وزن الحسابات الإستراتيجية للحركة وآليات ضبطها للمجالين الاجتماعي والسياسي.

إعادة صياغة أيديولوجية لا قطيعة

تكشف المادة المعروضة أنّ الأيديولوجيا لم تُتجاوَز لصالح براغماتية سياسية خالصة. فنحن أمام نمط حكم تتقدّم فيه «القرارية» بوصفها الجوهر: تُخفَّف المبادئ العقدية عمداً، وتُعاد تعبئتها عند الحاجة بوصفها موارد تبريرية. هذا ليس خروجاً من الأيديولوجيا، بل تموضعاً أيديولوجياً قائماً بذاته.

وعليه، لم تتحوّل هيئة تحرير الشام إلى فاعل «ما بعد أيديولوجي»، بل إلى حركة سلطوية تستخدم الأيديولوجيا استخداماً وظيفياً عالياً. والسؤال الحاسم ليس ما إذا تغيّر الخطاب، بل ما إذا تغيّر منطق الحكم العميق. وطالما ظلّ النظام قائماً على سيادة شخصية غير خاضعة للمساءلة، وعلى تشريع معياري غير قابل للتفاوض، وعلى جهاز قسري لضبط المعارضين، فإنّ «التحوّل» يبقى محدوداً في جوهره.

نزع تطرّف بقاعدة متطرّفة؟

تضعف أطروحة نزع التطرّف أكثر عند النظر إلى استمرار العنف الطائفي: من السويداء إلى الساحل، ومن استهداف العلويين والدروز إلى قمع ناشطين ديمقراطيين. يعترف الكتاب بوجود خزان عنف قائم على «التفوق السنّي»، لكنه يفسّره بوصفه «تطرّفاً من الأسفل»، ما يفرّغ المفهوم من مضمونه. فمن الصعب الدفاع علمياً عن وصف حركة بأنّها «منزوعة التطرّف» بينما تشارك أجهزتها الأمنية في عنف طائفي واسع أو تتساهل معه.

في المحصّلة، يقدّم كتاب «تحوّلت بفعل الناس» قراءة ثريّة بالملاحظات، لكنّها تميل إلى منح هيئة تحرير الشام شرعنة تحليلية. وبدلاً من تفكيك منطق الحكم ومساءلته، ينشغل النص بتلطيف صورته. أمّا السؤال الذي يتجنّبه الكتاب، رغم كونه الأكثر إلحاحاً، فهو: هل نحن أمام تحوّل حقيقي، أم أمام سلطة جديدة تتقن لغة الاعتدال بينما تعيد إنتاج منطق الإكراه ذاته؟