التحدّي

حوار مع لبنى مرعي

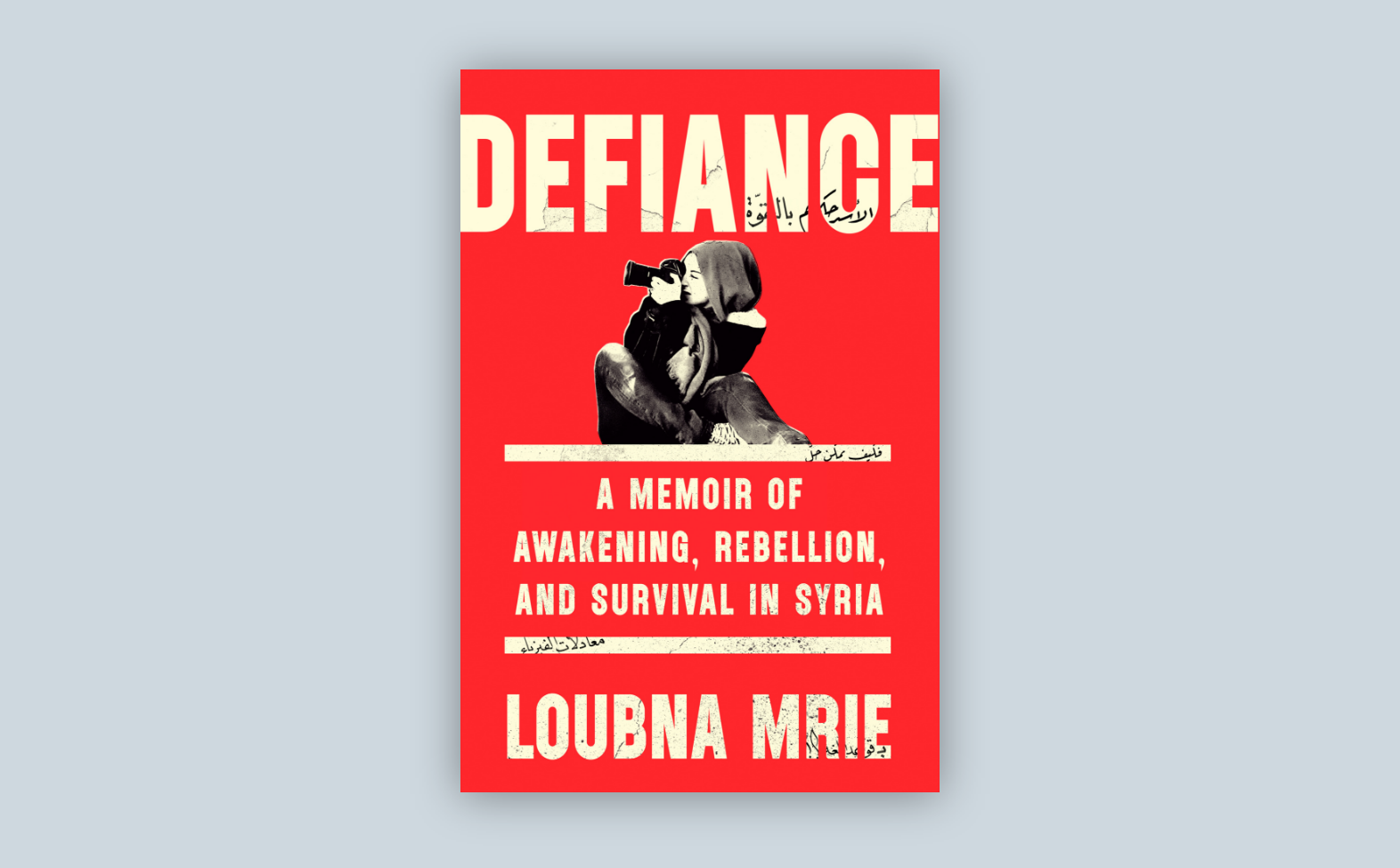

في كتابها المرتقب «التحدّي» (Defiance)، تسرد لبنى مرعي، البالغة من العمر 34 عاماً، سيرةً ذاتية تتماهى على نحوٍ لا ينفصل مع مسار الثورة السورية. فهي ابنة جواد مرعي، الذي شقّ طريقه صعوداً داخل المخابرات السورية ليغدو مسؤول الأمن لباسل الأسد، قبل أن يُتَّهم بالتورط في اغتيال معارض في الخارج، ثم يحوّل اهتمامه لاحقاً إلى بناء إمبراطورية أعمال صغيرة. وعلى الرغم من أنه لم يلتحق يوماً بالجامعة، فقد كان يُعرف على نطاق واسع بلقب «الدكتور جواد».

نشأت لبنى في فلك هذا الأب الذي يجمع بين الهيبة والخشية. تكتب عن الحياة داخل نظام شمولي، وعائلة شمولية، من منظور طفلة كانت ولاءاتها في زمن ما مُطلَقة. أما والدتها، التي رأت في البداية أن زواجها من جواد امتياز اجتماعي، فقد تبدّدت تلك القناعة سريعاً تحت وطأة عنفه. وإذ كانت محاصرةً بقيودٍ شخصية وبنيوية متداخلة، حاولت لبنى ــ بهدوءٍ وبصورة غير مكتملة ــ أن تُخفّف قبضة الحتمية العائلية عن ابنتيها.

مع اندلاع الثورة، كانت لبنى في العشرين من عمرها. فضولٌ أخلاقي، أشبه ببوصلة داخلية، دفعها إلى تجاوز الحدود المألوفة. انخرطت في الاحتجاجات، وسارت جنباً إلى جنب في مظاهرات مع سنّة ومسيحيين، وراحت تدريجياً تنحاز إلى ضحايا نظامٍ كانت وحشيته، حتى ذلك الحين، شبه خفيّة بالنسبة إليها. كامرأة شابة، وعلوية، ومنتمية إلى عائلة نافذة، أعلنت ازدراءها العلني للنظام، لتغدو معروفة خارج سوريا أيضاً. استفزّ تمرّدها والدها، فتبرّأ منها. ومع تصاعد المخاوف على حياتها، فرّت إلى تركيا عام 2013.

حاول جواد استدراجها للعودة، وانتهى به الأمر إلى قتل والدتها. واصلت لبنى عملها الصحفي، موثّقةً معركة حلب والحياة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. ومع صعود تنظيم الدولة الإسلامية، انهارت الرؤية الهشّة لسوريا حرّة. قُتل أصدقاء، واختُطف شريكها الأمريكي بيتر كاسيغ وأُعدم على يد الجهاديين. أمّا زمالة الصحافة في الولايات المتحدة، التي كان مقرّراً أن تستمر ستة أسابيع، فتحوّلت إلى منفى دائم.

وعلى الرغم من مادته العنيفة والمأساوية، يتجنّب الكتاب المبالغة العاطفية. بل إنّ فيه قدراً من الدعابة. تكتب لبنى عن آليات تكيّف غير صحّية، وعن سذاجة المعارضة العلمانية التي حظيت باحتضان دافئ في الغرب. وتتأمّل كيف تعمّدت، في مراحل معيّنة، تجنّب توثيق الجوانب الأكثر قبحاً في الثورة، من العنف الاعتباطي، إلى منطق أمراء الحرب، وصعود الفصائل الإسلامية، وذلك جزئياً حفاظاً، لنفسها، على صورة لسوريا يمكنها أن تبرّر التضحيات التي قُدّمت حتى ذلك الحين. يلتقط كتابها في آنٍ واحد نشوة الاندفاعة الثورية، وصداع ما بعد ثورةٍ سُرقت على أيدي لصوص كُثر. وفوق كل شيء، يؤكّد الحاجة الملحّة إلى بوصلة أخلاقية داخلية، وإن كانت غالباً ما تُحجب أو تتشوّش. فهي التي تكشف أنّ العداء صنيعة بشرية، وبالتالي قابل للتفكيك والتراجع، وهي بصيرة بالغة الأهمية لثورةٍ لا تزال، من نواحٍ كثيرة، مستمرة.

جاء في كتابكِ: «لم أعد أدرك أنّ القمع ليس حكراً على الحكومة فحسب، بل هو متجذّر بعمق داخل عائلتي نفسها. فالنساء «الصالحات»، شأنهنّ شأن جميع السوريين المهمَّشين، مطالبات باتباع القواعد وعدم مساءلة السلطة أو تحدّيها. وفي مقابل الخضوع الكامل، يُقنَعن بأنّ هذه السلطات، الآباء، الأزواج، الديكتاتوريون، ستكفل لنا الأمان.

يستحضر هذا الطرح ما كان قد وصفه رائد فارس يوماً بـ«الأسد الصغير»، أي ذلك «النظام» المزروع في داخل كلّ سوري. كيف يمكن، برأيك، كسر هذه الأنماط العميقة من الطاعة والخضوع التي جرى استبطانها عبر الزمن؟

لبنى: لا أعتقد أنّ كسر هذه الأنماط ممكن ما لم نفهم جذورها أولاً. فعلى مدى عقود في سوريا، كانت الطاعة العمياء تُكافأ. تبرير أخطاء القائد وتكرار إعلان الولاء له بلا انقطاع كانا الطريق لإثبات أنّك «مواطن صالح». وما يجعل هذا النمط خطيراً على نحوٍ خاص أنّه لا يقتصر على الحياة السياسية، بل يبدأ من داخل المنزل. تُعامَل صورة الأب بوصفها المرجع الذي «يعرف مصلحتك» أكثر منك، ويُنظر إلى أي اعتراض على أنّه خيانة. سواء في السياسة أو العائلة أو المدرسة، يصبح التعبير عن الرأي ومساءلة السلطة مرادفاً للعمالة. ويُلقَّن المرء أنّ من هم في موقع القوة يقمعونه من أجل حمايته، وأنّ الطاعة هي ثمن الأمان. ولكسر هذه الأنماط، لا بدّ من فكّ الارتباط بين الأمان والطاعة، وبين الاعتراض والعقاب.

لكن الأنماط التي تصفينها تبدو أيضاً وكأنّها تترك حيّزاً داخلياً ضيّقاً للغاية، عاطفياً أو فكرياً، حتى لبدء فحص جذورها. يبدو الأمر كحلقة مفرغة: أنتِ بحاجة إلى الوعي لكسر الدائرة، لكنّ الدائرة نفسها تعيق نشوء هذا الوعي. كيف يمكن للناس أن يبدأوا بتجاوز ذلك؟ وفي حالتكِ الشخصية، يبدو أن التعاطف سبق التحليل.

لبنى: يمكن للحكومة أن تؤدّي دوراً مهماً هنا، عبر إتاحة الفرصة للناس كي يختبروا أنّ الانتقاد في الحياة السياسية لا يستجلب العقاب. لكن هذا التحوّل غير مشجَّع. لا يزال السوريون يربطون السياسة بالخطر. يشعرون بأنّ مجرّد الحديث في الشأن السياسي يقود حتماً إلى العقوبة. تأمّل مثلاً في الصحفيين ذوي الجذور المعارضة الذين صوّروا المجازر على الساحل على أنّها مفبركة أو مبالغ فيها. اللغة المستخدمة مقلقة في تشابهها مع خطاب حقبة الأسد. وما يبعث على الخوف على نحوٍ خاص أن الحكومة تكافئ هذه الأصوات. لا تزال الولاءات هي البوابة الأساسية إلى النفوذ والامتياز والسلطة.

في سياق العدالة الانتقالية، تبدو سرديّات الضحية طاغية لدى جميع الأطراف. وهذا يبدو وصفةً جاهزة للاستقطاب، خصوصاً أنّ المصالحة تتطلّب مواجهة واقع كوننا ضحايا وجلادين في آنٍ واحد. كيف ترين هذا التداخل داخل المجتمع العلوي؟

لبنى: لا يزال كثيرون يرفضون صور قيصر ويعتبرونها مفبركة، وينكرون استخدام البراميل المتفجّرة أو الأسلحة الكيميائية. أمّا الفظائع التي لا يمكن إنكارها لأنّها شُوهدت مباشرة، فيجري غالباً تمييعها أو نسبيتها: يُقدَّم العنف الذي ارتكبته فصائل معارضة على أنه مساوٍ، أو حتى أشد، من عنف النظام. وتتحوّل السردية السائدة إلى سردية الدفاع عن النفس: «كنا نحمي وطننا». هذه الدعاية متجذّرة إلى حدّ يصبح معه من الصعب التمييز بين الإنكار الواعي، والاعتقاد المستبطَن، وآليات الحماية النفسية.

أؤمن بأنّ كلّ من انخرط في الجهاز الأمني للنظام أو في الجيش يجب أن يُحاسَب. ولهذا تكتسب العدالة الانتقالية هذه الأهمية البالغة، بما في ذلك بالنسبة إلى العلويين أنفسهم. فمن دون محاسبة، سيظلّ العلويون عرضةً للعقاب الجماعي. وكانت مجازر شهر آذار/مارس أيضاً نتيجة إخفاق الحكومة الجديدة في مقاربة ملف العدالة الانتقالية في وقتٍ مبكر، ولو على نحوٍ رمزي، ولو عبر خطابٍ عام واضح. ذلك الفراغ أتاح للغضب أن يتخمّر، وجعل الانتقام يبدو مشروعاً في نظر البعض. والمحاسبة، بطبيعة الحال، يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع المصالحة، والمصالحة لا يمكن أن تتحقّق إلّا في إطار دولةٍ يحكمها القانون، تحمي حقوق الإنسان، وتفتح المجال السياسي أمام الجميع.

في كتابكِ، تروين كيف أنّكِ، بصفتكِ صحفية، قمتِ بدفن قصص العنف الاعتباطي والجرائم التي ارتكبتها فصائل معارضة، نفسياً، ومن خلال عدستكِ أيضاً، حتى تبقى سوريا التي توثّقينها قادرة على تبرير خساراتك. «نسخة واعدة جديدة من سوريا، يمكنها أن تبرّر خسائري الفادحة». هل ترين نمطاً مشابهاً يعمل اليوم؟

لبنى: نعم لأنّني، في ذلك الوقت، كنت بحاجة إلى قصة تمنح خساراتي معنى. مثل كثيرين غيري، تشبّثتُ بالأمل في أن يكون المستقبل أكثر إشراقاً، وأن يتمكّن، بطريقة ما، من تبرير ما سُلب منّا. ولهذا أفهم تماماً كيف يعيد هذا المنطق إنتاج نفسه، ولماذا يبدو مألوفاً إلى هذا الحد اليوم.

ومع مرور الوقت، بدأ الحنين إلى سوريا حرة، التي ظنّ كثيرون أنّهم لن يروها، يطغى على القرار السياسي. صار أحمد الشرع يجسّد، في المخيال العام، إمكانية الانتماء والعودة. ولا يمكن فصل هذا التحوّل عن سنوات من معاينة جرائم بشار الأسد، وبالمعاينة هنا لا أعني من شهدوا الأحداث حضوراً فحسب. فالملايين اختبروا هذا العنف عبر الشاشات، من المنافي، إلى أن غدت الوحشية حالةً محيطة ومألوفة. انهار السقف الأخلاقي لما كان يُعدّ عنفاً غير مقبول. وربما هكذا وصلنا إلى لحظةٍ بدا فيها أي بديلٍ أقلّ من الأسد مقبولاً.

هل ينطبق هذا المسار أيضاً على الأجانب؟

لبنى: بالتأكيد. هناك حماسة مفهومة لأنّ سوريا باتت اليوم منفتحة على الغرب، ولأنّ بالإمكان الذهاب إلى دمشق وزيارة قصر الشعب. أفهم أنّ الوصول مهم لمسارات مهنية للصحفيين والخبراء، لكنّه يخلق أيضاً مسؤولية. فعندما ينال صحفيون أو خبراء هذا الوصول ويحافظون عليه عبر غضّ الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان أو عن السلطوية، فإنّهم لا يقدّمون أي خدمة للسوريين.

السؤال: في كتابكِ، تستعيدين لحظة من عام 2013 وتكتبين: «أريد فقط أن أكون طبيعية، على الرغم من أنني لا أعرف ما الذي يعنيه ذلك حقاً». كيف هي علاقتكِ اليوم بمفهوم «الطبيعية»؟

لبنى: أعتقد أنّني توقّفت عن محاولة أن أكون «طبيعية». في الفصول الأخيرة من الكتاب، أصف كيف أنّه عندما تعرّفت للمرة الأولى إلى الاكتئاب الموسمي، كان جزء مني يكاد يتوق إليه، أن أحزن بسبب أوراق صفراء ورذاذ مطر، لا بسبب الفقدان والاقتلاع. في الثالثة والعشرين من عمري، حين هاجرت إلى نيويورك، شعرت وكأنّني ملعونة لأنّني أحمل كل هذا القدر من الحزن معي.

اليوم، وأنا أقترب من الخامسة والثلاثين، تغيّرت علاقتي بفكرة الطبيعية. تعلّمت أن أتقبّل جروحي بدلاً من محاولة إخفائها أو تجاوزها قسراً. لم أعد أقيس نفسي على مفهوم لـ«الطبيعي» لم يُصمَّم أصلاً ليستوعب حياةً كتلك التي عشتها. وفي الخاتمة، أكتب عن التخلّي عن فكرة أنّ الانتماء يجب أن يكون مرتبطاً بمكان واحد. مع الوقت، أدركت أنّ الاستقرار، وحتى الإحساس بالوطن، يمكن أن ينبع من الداخل.

مع انطلاق الربيع العربي، ينتقل كتابكِ من السرد بالماضي إلى السرد بالحاضر. لماذا اتخذتِ هذا الخيار؟

لبنى: كان ذلك قراراً بنيوياً بقدر ما هو عاطفي. الأجزاء الأولى كُتبت بصيغة الماضي لخلق مسافة مع الطفولة. تلك الأحداث تمرّ عبر الذاكرة؛ هي مُفلترة، مُفسَّرة، ومُحتواة بالفعل.

عندما يبدأ الربيع العربي، ينتقل السرد إلى زمن الحاضر لأنّني لم أعد أستعيد ما جرى، بل أتحرّك داخل الأحداث وهي تتشكّل. زمن الحاضر يُدخل القارئ في الفورية، في اللايقين، في لحظةٍ لم تكتمل فيها الرؤية بعد ولم تُحسَم دلالاتها. ومن حيث الصنعة الكتابية، يشير ذلك إلى انتقال من حياةٍ مُستذكَرة إلى حياةٍ مُعاشة، ومن الاسترجاع إلى الشهادة المباشرة.

الآن، وقد مضى بعض الوقت على إنجازكِ للكتاب، وفي ظلّ التطوّرات المتسارعة في سوريا، هل هناك أجزاء من الحكاية، أو من سوريا نفسها، انتقلت لديكِ من حيّز الشهادة والمراقبة إلى فهمٍ أكثر رسوخاً واستقراراً؟

لبنى: المنفى ليس بالضرورة جغرافياً. يمكن للإنسان أن يكون منفياً داخل بلده، أو مجتمعه، أو حتى عائلته. لكن، بشكلٍ أو بآخر، يتطلّب التحوّل إلى ذاتكِ الحقيقية نوعاً من المنفى.